みなさんは「さとり世代」という言葉をご存じでしょうか?

今の就職活動中の学生や、新卒入社した若手社員は、この「さとり世代」と呼ばれることがあります。一方で、世代ごとの傾向を理解することは大切ですが、それだけで一人ひとりを判断するのではなく、個人としての価値観や背景にも目を向けることが重要です。

これからの職場を担う「さとり世代」の若者たちは、どのような考えを持ち、どのような行動傾向があるのでしょうか?

今回は、さとり世代の特徴を踏まえ、採用活動や人材育成に活かせるヒントをご紹介します。

目次

「さとり世代」という言葉は、インターネット上の匿名掲示板サイトなどで生まれた言葉とされており、2013年の「新語・流行語大賞」にノミネートされ認知が広まりました。

不景気の中で生まれ育ち、インターネットやスマートフォンの普及によって情報に溢れた環境で過ごしてきた彼らは、現実社会の厳しさをひしひしと感じ、「夢や目標なんか持たなくたって今が安定していればいい」という考えに至るようになりました。

その姿が悟っているようにみえることから「さとり世代」と呼ばれるようになったようです。

【補足】

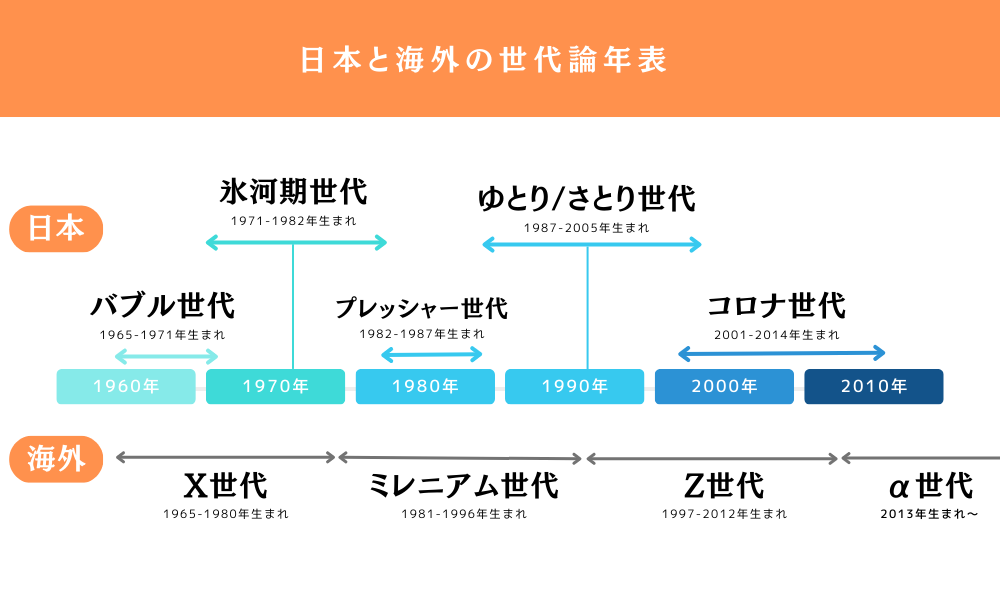

さとり世代の他に、近年では「ミレニアル世代」「Z世代」と呼ばれるものも出現しました。

ミレニアル世代・Z世代についてはこちらの「ミレニアル世代・Z世代とは?仕事における特徴と効果的な採用アプローチ」で紹介しています。

1990年代(1996~2005年生まれ 頃)

さとり世代は、「いつからいつまでに生まれた人」という定義はありません。「ゆとり世代」と重なっており明確な区別はありませんが「脱・ゆとり教育」を経験してきた世代を「さとり世代」と呼びます。

「ゆとり世代」とは、詰め込み教育ではなく個性尊重の教育として文部科学省の学習指導要領等の変更により、2002~2010年に実施された「ゆとり教育」を受けた世代である1987年生まれ~2005年生まれのことを指します。

▼ゆとり教育とは▼

ゆとり世代とさとり世代は共通した特徴が多くあります。

違いとしては、幼い頃から不景気が叫ばれ、上の世代のリストラ・転職・独立などの社会問題を目の当たりにしてきたことが挙げられます。

将来への期待感が少なく、安定した生活を目指して物事を選択していくのが「さとり世代」の特徴です。

このような背景で育ってきた「さとり世代」がどのような特徴をもっていて、どのような働き方をしているのでしょうか。これを知ることで然るべき対応方法が見えてきます。

ここでは一般的な特徴・働き方・対応ポイントについてご紹介します。

特徴① 非・ブランド志向

かつての世代の人々にとっては、高級ブランド品や高級外車を持つことはステータスであり憧れの対象でした。

ですが、さとり世代である若者はブランド品に関心が無い人が多いようです。

実用性を重視し、ノーブランドでもコスパの良いものを選びます。インターネットと共に育っているため、情報収集に長けておりブランド品に頼らずとも口コミなどを参考にしていい商品を見つけ出せるというのも理由の一つなのかもしれません。

特徴② 好きなことへの出費を惜しまない

コスパ重視であまり消費をしないと言われることもあるさとり世代ですが、「何にもお金を使わない!」というわけではありません。

ゲーム、音楽、ファッションなど、自分の好きなことにはたくさんお金を使い、他の部分を切り詰めるという暮らしをしているようです。小さな頃から「ゆとり教育」によって、好きなことを自由に追求できる環境を与えられていたのもあり、他世代の人々とは消費対象が変化してきているようです。

特徴③ デジタルネイティブである

コンピューターや携帯電話・スマートフォンが普及した時代に生まれ育ったさとり世代の人々は、小さいころから当たり前のように電子機器を使って生活してきました。

インターネットを使えば検索ボタンひとつで正しい答えが出てくるという感覚があるので、物事の過程で、別の可能性や選択肢に気付きにくいという特徴があるともいわれています。

特徴➃人当たりが良い

さとり世代の人々は、人との衝突や叱られることを避け、人間関係をなるべく良好に保っていたいと考える傾向があります。ギクシャクして面倒なことにならぬよう、周りの人に気を遣いながら程よい距離感を保って生活しているのです。

働き方① 自己成長に意欲的

不況・リストラなどの問題を見聞きして育ったさとり世代の人々は、自身の市場価値を高めるため、自己成長やスキルアップに対して意欲的な傾向があります。

また、少子化により売り手市場の就職活動を経験してきた世代なので、転職にも比較的抵抗がなく今の会社では成長できないと感じたらすぐに転職活動に踏み切る人も多いようです。

これは近年の転職市場の盛り上がりからも推測することができるでしょう。

働き方② プライベートを大切にする

会社はあくまで自己成長の場と捉えているさとり世代は、現在責任職に就いているような上の世代と比べると、会社への帰属意識が低く、プライベートを大切にしながら働きたいという考えの人が多いと言われています。

新入社員が会社の飲み会に消極的だという話題も、よく聞かれるようになりました。他世代の人達からするとちょっぴり寂しく感じるかもしれません。

働き方③ 指示を忠実にこなす

さとり世代の人々は、指示を素直に受け止めて、与えられた仕事をきちんとこなします。

ですが、指示以上のことを付け加えるようなことはしない傾向があるようです。自分の判断で勝手に作業をして怒られる、といったリスクをなるべく避けて確実な仕事をしたいという考えが働いているのかもしれません。

ポイント① チーム間のつながりを深める

さとり世代の人々は、会社への帰属意識が低く、ワーク・ライフバランスを大切にしたいと考えている人が多いといわれています。

そこには人間関係での面倒事を避けて、人当たりよく過ごしたいという思いがあります。相手を気遣うあまりに、社内の人々とも程々の距離感でいようという考えがあるようです。

チーム内でも気を遣ってしまいコミュニケーションが疎かになってしまう可能性があります。上長の方から働きかけて、チームで話しやすい空気の醸成を図っていきましょう。

例えば、面談を行う際は会社主導の面談ではなく、社員を一個人として理解しようとすることが大切です。

そのためには、些細な事でも褒めて個人を認める言葉をかけるのが効果的です。信頼関係を築いておくことで、さとり世代の若者が悩んでいるときにも手を差し伸べることができますし、社員の定着にもつながっていきます。

ポイント② 明確な目標を提示する

「自分で勝手に行動して叱られる」といったリスクをできるだけ避けたいと考えている「さとり世代」。

「最終的にこうしてほしい」と、ざっくりした指示を投げかけてもどう進めていけば安全なのかと迷ってしまいがちです。精神論で話をすることも、さとり世代と付き合っていく中ではあまり効果的ではありません。

具体的な手順や、明確な目標を数値で提示するように心がけることで、彼らも安心して仕事に取り組むことができます。指示された以上のことを自主的に行わないといわれている彼らですが、あらかじめ「改善案を考えて」と指示をしておくことで、こちらが不満を抱くこともなくなります。

着実な目標達成によって達成感や自己肯定感を高めることができ、彼らのモチベーションを向上させ、より仕事やりがいを感じてもらいやすくなるでしょう。

他世代の人からするとギャップを感じてしまうさとり世代の若者たちですが、デジタルネイティブであり日々多くの情報を取捨選択している彼らは非常に頭の回転が速く、優秀な世代です。

「働き方改革」が叫ばれている昨今、効率やスキルアップを考えているさとり世代の新しい価値観を理解することは、会社全体の意識改革にもつながり、「働き方改革」への貢献が大いに期待できます。

【補足】昨今多くの企業が、社内の働き方改革について取り組んでいます。

「ワークライフバランス」や「柔軟な働き方」について企業はどのようなことを取り組んでいるのでしょうか?

下記の記事にまとめているので、参考にしてみてください!

また、少子化が進み人材確保に悩まされている企業も多いことと思いますが、さとり世代である若手社員の定着・戦力化は今後の企業の繁栄を考える上で避けられない問題です。

世代間のギャップがあるのは当たり前。新しい考え方を柔軟に取り入れて、お互いにとってベストな付き合い方を心がけていきましょう。