2025年10月31日に更新済み

求人票の“年間休日120日”って、実際どのくらい休めるの?

完全週休2日制って書いてあっても本当に全部休めるの?

就活生の多くが感じるこの疑問に、最新データをもとに答えます。

休日数は単なる福利厚生の一部ではなく、社員の健康・生産性・そして長期就業年数を左右する重要な指標です。

この記事では、厚生労働省の最新統計をもとに、

ホワイト企業の年間休日の実態、理想的な基準、そして長期就業を実現する仕組みを徹底解説します。

目次

年間休日とは、企業が定める1年間の「休みの日数」を指します。

土日祝日、年末年始、夏季休暇、GWなど、GWなどの会社指定の休日を合計したものであり、年次有給休暇は含まれません。

👉法律上の最低ラインは年間105日程度

労働基準法では「1週40時間以内の労働」および「毎週1日以上の休日」を定めています。

この条件を満たすために必要な休日はおおむね年間105日前後です。(実務上の目安です)

つまり、これが“法的な最低ライン”となります。

👉ホワイト企業の目安

完全週休2日制(土日休み)なら104日。これに祝日・夏季休暇・年末年始を加えると、年間120〜125日程度程度になります。この水準が、現在では「働きやすい企業の目安」とされています。

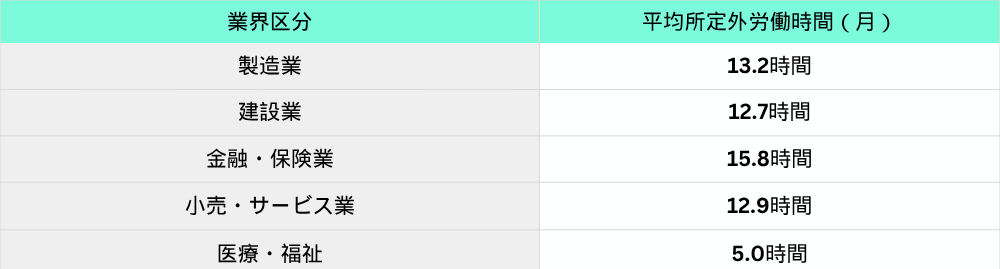

厚生労働省「毎月勤労統計調査(令和6年確報)」によると、全産業の所定外労働時間(=残業時間)は月平均10.0時間。

ただし、業種によって実態には大きな差があります。

💡 データから見える傾向

■ 金融・保険業界は15時間超とやや高め。

■ 医療・福祉分野ではシフト制の普及により残業が少ない傾向。

■ 製造・建設業界では依然として長時間労働が課題。

ホワイト企業の多くは月20時間以内の残業・年間休日120日以上を両立しており、これが社員の定着率向上・長期就業年数の安定化につながっています。

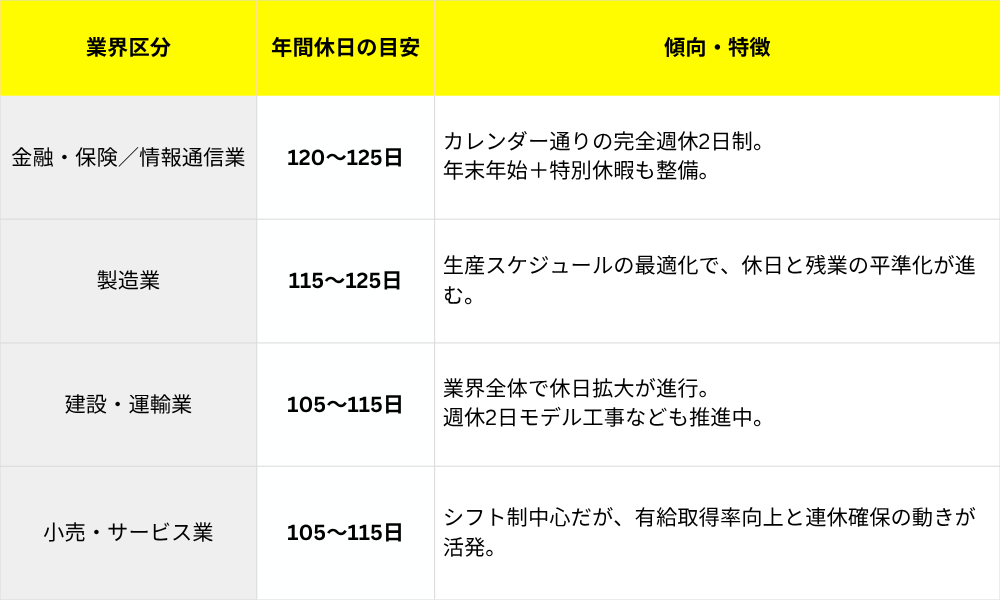

業界ごとに休日制度の傾向は異なります。

ただし「休日数が多い=ホワイト企業」という単純な図式ではなく、業界特性に応じた休み方の最適化が進んでいるのが最近の傾向です。

💡ポイント解説

■ ホワイト企業はどの業界にも存在します。

重要なのは「制度があるか」ではなく、「社員が実際に休めるかどうか」。

有給や特別休暇を計画的に取得できる仕組みを持つ企業が、結果的に定着率を高めています。

■ 休暇制度の『質』が問われる時代へ。

かつては休日数の多さが注目されましたが、今は「柔軟に休める」「業務を止めずに休める」といった制度運用の成熟度が評価の鍵です。

「週休2日制」と「完全週休2日制」は似ていますが、意味はまったく異なります。

【週休2日制】

1か月のうち、週に2日休める週が1回以上ある制度。

つまり、毎週ではなく「一部の週だけ2日休める」仕組みです。(例:第1・第3週は土日休み、第2・第4週は日曜のみ休み)

【完全週休2日制】

すべての週で2日間の休日がある制度。

一般的には土日休みや、曜日を固定した週休2日を指します。この制度により、安定した生活リズムを保ち、心身のリセットが可能になります。

💡ポイント解説

求人票に「週休2日制」とあっても、毎週2日休めるとは限らないため注意が必要です。

そのため、企業を選ぶ際は「完全週休2日制かどうか」を確認することが大切です。

・定着率が高い

・残業削減による生産性向上

・離職率の低下

実際、あるホワイト企業では導入後、平均勤続年数が9年→13年に伸長。

安定した休暇制度は、社員の心身の健康を支えるだけでなく、長期的なキャリア形成の基盤となっています。

建設・設備工事を手掛ける同社では、建設業界にありがちな長時間労働の構造を見直し、「社員を家族として守る」という姿勢を掲げています。

月平均残業時間を約5時間に抑え、バーベキューやボーリング大会といった社員・家族参加型イベントを実施。

こうした取り組みにより、プライベートと仕事の両立しやすい環境を実現しています。

歯科クリニックを複数展開する同法人では、「定年まで働ける医療法人をつくる」という理念のもと、育児・介護などライフステージの変化にも対応可能な勤務制度を整えています。

在宅勤務の導入、女性管理職の積極登用、辞めたスタッフが復帰できるカムバック制度など、長く働ける環境づくりに注力しています。

100年以上の歴史を持つ専門商社として、「社員とともに栄える」という考えを制度面で具現化しています。

コアタイムを撤廃したスーパーフレックスタイム制、育児・介護・傷病時のための「積立休暇」制度、有給とは別の子どもの看護休暇など、多様な休みを取りやすくする仕組みを整備。平均勤続年数12.2年という定着率向上にも繋がっています。

これらの企業に共通するのは、「休みを与える」だけでなく「休みを活かす仕組み」を制度化していること。

時間の使い方を“プロフェッショナル”と捉える文化が根づいています。

年間休日の“多さ”だけがホワイト企業の証ではありません。

私たちが重視しているのは、“休みの運用”と“働き方の質”です。

例えば、年間休日が120日に満たなくても、社員が自分のペースで働き、やりがいを持ってキャリアを築けている企業は数多く存在します。

一方で企業側にとっても、休暇制度の整備は“優しさ”ではなく“戦略”です。

社員が十分に休み、集中して働ける環境をつくることで、生産性の向上や離職率の低下といった結果に直結します。

建設業や製造業など、構造的に休日が取りにくい業界でも、現場の声を取り入れて休み方を見直す企業が増えています。

“しっかり休み、しっかり働く”――

これからのホワイト企業は、このバランスをどう実現しているかが問われる時代です。

就活で「年間休日120日以上」という言葉をよく見かけますが、実は『休日数の多さ』だけでホワイト企業かどうかは判断できません。

本当に働きやすい会社とは、「休暇を取りやすく」「働きやすい制度が整っている」企業のこと。

つまり、『休みの数 よりも 休み方の質』が大切なのです。

💡休みの“取りやすさ”に注目しよう

たとえ年間休日が115日程度でも、以下のような環境が整っていれば、社員が安心して長く働ける職場である可能性が高いです。

■ 有給休暇を計画的に取得できる

■ 繁忙期後に連休を取りやすい

■ 時短勤務やリモートワークを選べる

このような“柔軟な働き方”ができる企業こそ、真の意味でホワイト企業と言えます。

企業を選ぶときは、求人票の数字だけでなく、実際の制度運用に注目してみましょう。

以下の3点をチェックすると、働きやすい会社を見つけやすくなります。

✅ 計画的な有給取得制度

有給休暇を計画的に消化できる仕組みが整っているかどうかは重要です。

繁忙期後に連休を取れるなど、会社が“休みやすい文化”をつくっている企業は長く働ける傾向があります。

✅ リフレッシュ・特別休暇

誕生日休暇やアニバーサリー休暇、長期勤続表彰休暇など、社員のライフイベントを大切にする会社はモチベーションの維持にもつながります。

✅ 柔軟な勤務制度

育児・介護・スキルアップなど、ライフステージに応じて時短勤務や在宅勤務を選べる制度があるかも大切です。

「休みを取りやすい=仕事がしやすい」環境を整えているかを見極めましょう。

厚生労働省『令和6年就労条件総合調査』(2024年)によると、日本企業の有給休暇取得率は65.3%と過去最高を更新しました。

特に、年間休日が平均(約111日)でも、有給取得率が高い企業ほど離職率が低い傾向があります。

つまり、「休日の多さ」より、『休みやすさと運用の質』こそが社員の定着につながっているのです。

実際に、ホワイト企業認定企業の中には、年間休日115日前後でも平均勤続年数が10年以上に達する企業が複数存在します。

実際に、ホワイト企業認定を受けた企業の中には、年間休日が115日前後でも平均勤続年数10年以上を維持している企業が多数あります。

これらの企業に共通するのは、「休みを与える」だけでなく、「社員が休みを取りやすい仕組みを整えている」ことです。

年間休日の多さだけでなく、社員が自分のペースで休める環境を整えているかが、働きやすい会社を見極める最大のポイントです。

年間休日は「社員にどれだけ働き方の自由と成果への期待を両立させているか」を示す指標。

よく休み、よく働く。

このサイクルをつくれる会社こそ、社員にも企業にも“ホワイト”な職場です。