最終更新日:2025年10月28日

「あなたは10年後、どうなっていたいですか?」

そう聞かれて、すぐに答えられる人は少ないかもしれません。

2016年には、約3000人の社会人対象で行われた調査によると、「将来に向けたキャリアプランを明確に描いている」と答えた人は、男女ともにわずか10%前後でした。

一方で、「自身の経験が将来も通用するか分からないから」など、将来への不安を感じている人は男性の約7割にのぼりました。

あれから約10年。

AIの進化、ジョブ型雇用、副業やリスキリングの広がりなど、『キャリアを自分でデザインする時代』本格的に到来しています。

どんな働き方を選び、どんな生き方を目指すのか──

この記事では、最新のトレンドを踏まえて「キャリアプランとは何か」「なぜ必要なのか」「どう作るのか」を、わかりやすく解説していきます。

目次

キャリアプランとは、「自分の理想の将来像を明確にし、その実現に向けて行動計画を立てること」を指します。

言い換えると、あなたが「どんな人生を歩みたいか」「どんな働き方をしたいか」を軸に、そこへ向かうための道筋を具体的に描いた人生の設計図です。

例えば、

「5年後にマネージャーになる」 → リーダー経験を積む 、マネジメント研修を受ける

このように、理想(キャリアビジョン)から逆算して今やるべきことを明確にするための計画、それがキャリアプランです。

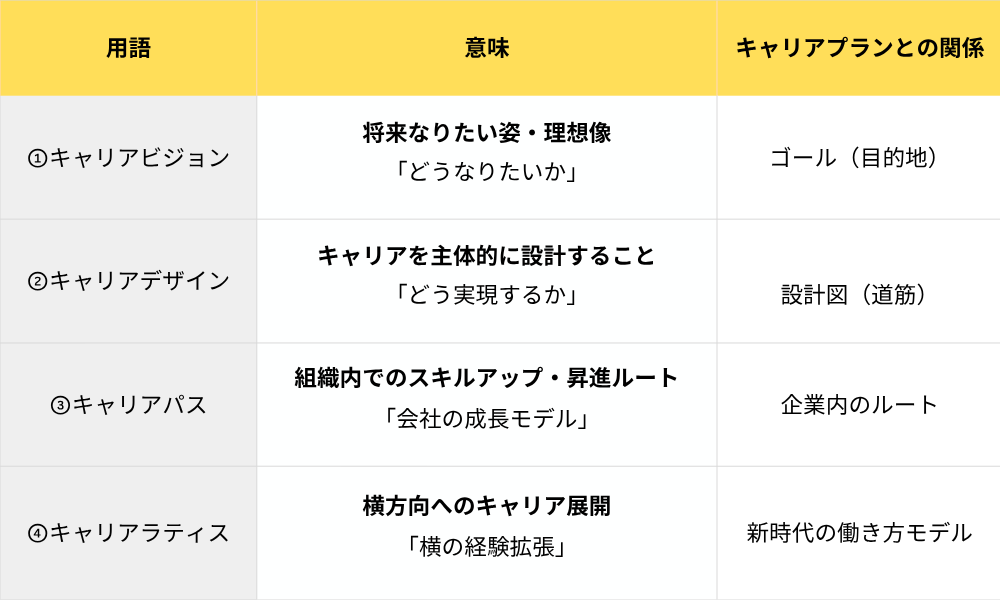

キャリアプランを正しく理解するために、その関連用語を整理してみましょう。

キャリアビジョンとは、「将来自分がどうなりたいか」という理想の姿のこと。

仕事だけでなく、ライフスタイルや価値観も含めて、人生全体の方向性を示す大きな目標です。

たとえば、

「10年後に人事領域で専門性を発揮していたい」

「将来的には地方でリモートワークをしながら家族と暮らしたい」

など、あなたが思い描くなりたい姿がキャリアビジョンです。

キャリアプランの最終目的地(ゴール)が、このキャリアビジョンにあたります。

キャリアデザインとは、自分のキャリアを主体的に設計することです。

周りに流されず、「自分がどんな人生を送りたいか」をもとに、理想を形にするための設計図を描く考え方です。

たとえば、

「5年以内にリーダーとしてチームをまとめる」

「3年以内に資格を取得してスキルアップする」

といったように、キャリアビジョンを実現するための“道筋”をデザインするイメージです。

現代では、「企業任せではなく、個人がキャリアをデザインする時代」へと変化しています。

キャリアパスとは、特定の企業や組織の中で、どのようにキャリアアップしていくかという具体的なルートを示したものです。

キャリアパスは企業側が提示する「成長の道筋」で、キャリアプランは「あなた自身が描く人生全体の計画」という違いがあります。

■ 昇進モデル:一般職 → 主任 → 課長 → 部長

■ 異動ルート:営業職 → マーケティング職 → 経営企画職

関連コンテンツ

キャリアラティスとは、昇進(縦のキャリア)だけでなく、横方向にスキルや経験を広げていくキャリア形成の考え方です。

たとえば、

■ 営業からマーケティングへ異動して新たなスキルを磨く

■ 本業の傍ら、副業やプロジェクト参画で新分野に挑戦する

といったように、縦の昇進だけでなく横へのスキル移動や副業などの経験を積むことを指します。

AIやデジタル化が進む2025年では、「ラティス型(多方向)キャリア」=柔軟で持続的な働き方として注目されています。

キャリアプランの作成が必要な理由としては、社会の変化によって会社任せのキャリアプランでは対応が出来なくなったことが挙げられます。

企業や自身の先行きの不透明さから、個人の実力をつけることで仕事を確保していくことが必要となりました。

これからの時代は、「会社に依存せず、自分のスキルで生きる力」が重要です。

高度経済成長期以降、「終身雇用」や「年功序列制」に基づいたキャリアプランが中心となっていました。

ひとつの企業でキャリアを積んでいくことが一般的であったため、「どんな仕事をするのか」「どのようにキャリアアップを進めていくのか」といったキャリアの構築は、個人の代わりに企業が主導となって決めてくれていたのです。

一方ここ30年で、日本のビジネスを取り囲む環境は大きく変化しました。

労働人口の減少や危機的不況を受け、「終身雇用」や「年功序列制」は終わりを迎えようとしています。

ついに2019年5月には、経団連会長やトヨタの社長らが『終身雇用を維持することはもはや不可能』と表明しました。終身雇用が崩壊してしまえば、長期勤務を前提とした企業主導のキャリア構築は不可能です。

これまでは『会社に入る=キャリアが保証される』時代でしたが、今はその前提が根本から変わりました。

終身雇用が崩れ、AIやリスキリングが進む中で、キャリアの主体は完全に個人へ移っています。

私たちホワイト財団が企業支援を行う中でも、社員のキャリア支援に力を入れる企業ほど、離職率が下がり、エンゲージメントが高まる傾向があります。

つまり、「個人のキャリアの自律」と「組織の成長」は、もはや切り離せない関係なんです。

これからのキャリアプランでは、“効率”よりも“意味づくり”が求められます。

自分がどんな価値を社会に生み出したいのか──

その問いに答えられる人が、変化の時代においても自分らしい軸を持ち続けられると思います。

AIやロボットの進化により、2027年には現在の仕事の約4割が自動化される可能性があると言われています。

一方で、AIは人の仕事を奪うだけでなく、業務を支援し、生産性を高める存在としても活用が進んでいます。

そのため、今後のキャリアプランでは、

「AIに代替されにくい力」

たとえば、創造力・コミュニケーション・課題発見力などを磨くことが重要です。

関連コンテンツ

キャリアプランの作成によるメリットは次の3つです。

【メリット】

①今やるべきことが明確になる

②仕事へのモチベーションが上がる

③キャリアの選択に迷わなくなる

自分の理想の姿から現在の状況までを逆算していくことで、今とるべき行動が見えてきます。

たとえば5年後フリーランスとして独立したいと考えているなら、独立までには豊富な実務経験、安定受注につながるネットワークの構築などが必要だと考えられます。

ここまで落とし込むことで、「1か月30件は受注して経験を積もう」「積極的に交流会に参加してビジネスにつながる人脈を築こう」といった具体的な行動が見えてくるでしょう。

仕事へのモチベーションが下がる原因は、働く目的を見失うためです。

キャリアプランを作成すると、日々の業務が自分のビジョンに繋がっていると感じることができ、仕事に対してモチベーション高く自律的に取り組むことができます。

「この経験は将来につながってる」と実感できるのは大きな力です。

終身雇用がなくなった現代では、転職・異動・副業などキャリアに関する選択をする機会が何度もあります。

結婚や出産、転勤、転職などのタイミングでどのような選択をするのか考える際に有用なのがキャリアプランです。

自分の理想像に近づくためには何が最も有益なのかという視点で選択を行うことで、着実なキャリア形成に繋がります。

関連コンテンツ

キャリアプランの重要性が分かったところで、その作成手順を見ていきましょう。

【作成手順】

①自分の過去を棚卸する

②現在のスキル・価値観を整理する

③将来の理想像を描く

④将来と現在を繋ぐ行動計画を立てる

この4つのステップに沿って、キャリアプランを考えます。

全てのステップに有用なのがキャリアプランシートです。

それぞれのステップにおける具体的な考え方や、キャリアプランシートの使用法は次の記事で詳しく解説しているので参考してみてください!

キャリアプランの意義や考え方は立場や年齢によって異なります。

それぞれの立場や年代にとってのキャリアプランについて考えてみましょう。

学生の段階から、『将来どうなりたいのかというビジョン』を持って人生の方向性を決めることが重要です。

日本の新卒採用はポテンシャル採用であるため、経験のない業界に就職することも可能ですが中途採用となると未経験分野への挑戦は一気に難しくなります。

ファーストキャリアはその後のキャリア選択にも影響を与えるため、就職する前にキャリアプランを定めておきましょう。

また、キャリアプランの作成は面接対策にもなります。

キャリアプランを作成するには自分の能力や価値観の棚卸が必要であるため、自己の経験が整理され、面接で端的な回答ができるようになります。

さらに将来の明確なビジョンを持つことで、仕事を通じてやり遂げたいことや、そのために会社でどのように働きたいのかを具体的にアピールできます。

人事担当者の目には、キャリアプランを軸として一貫した回答ができる就活生は、好印象に映ることでしょう。

この世代においては、現在描いているキャリアプランに固執しすぎることなく、広い視点でキャリアを積むことが有用です。

入社前のキャリアプランは実務経験がなく、業界への知識も浅い状態で描いた不確定要素の多いプランであるため、今後自身のスキルアップによってそのプランが変わる可能性が大いにあるからです。

「新入社員の約3割が3年以内に離職する」と言われていますが、退職理由としては希望と実際の業務内容のミスマッチが多いようです。

入社して1~3年目は、その後のキャリア形成のための下積み時代ととらえられています。

そのため希望とは違う部署に配属されることもありますし、入社前に聞いていた業務とは内容が異なることもあるでしょう。入社前にしっかりとキャリアプランを構築していた人ほど、「思っていた仕事と違う!」といった思いを抱きやすいです。

もちろん、自身のキャリアプランに沿って主体的に選択を行うのもよいですが、プランに組み込まれていなかったことにも積極的に挑戦していく中で、ブラッシュアップが見込めます。

女性の場合、職業的キャリアだけではなくライフキャリアも踏まえたうえで、どういった人生を歩みたいのかと真摯にライフプランと向き合うことが重要です。

その理由はライフイベントがキャリアに大きく影響するため、女性は男性に比べてキャリアが断続的になりやすいという特徴があるからです。

例えば出産をするならば、産前産後休業で3か月はお休みを取ることとなり、育児休業も取得する場合は最長で2年職場から離れることとなります。

出産後の選択肢も、復帰や転職など様々で選択した道によってその後のキャリアが大きく変わります。

面接でキャリアプランを聞かれた際は、下記のポイントを意識しましょう。

自身のキャリアプランが、応募先企業とどう結びついているかを説明することが重要です。企業が求める人物像と自分がどのようにマッチしているかを明確に伝えることで、「この人なら活躍してくれそうだ」と面接官に感じさせることが可能です。

例えば、

「貴社の〇〇部門で自分の◯◯スキルを活かし、さらなる成長を遂げることで、会社の成長にも貢献できると考えています」

といったように伝えると良いでしょう。

キャリアプランはあくまで自分の目標を伝えるものですが、面接の際には柔軟性を持って回答することが大切です。

企業によっては、配属や業務内容において変化が求められることもあります。

その場合には、

「今後のキャリアとしては◯◯職に興味がありますが、貴社での経験を通じて、柔軟にスキルを伸ばしながら成長していきたいと考えています」

といった姿勢を示しましょう。

キャリアプランは「未来の自分を描く地図」。

一度作って終わりではなく、時代や自分の変化に合わせて更新していくものです。

社会も仕事も変わり続ける今こそ、10年後の自分を、今日の一歩で変えていきましょう!

キャリアプランは「正解を描くこと」ではありません。

10年後を完璧に予測できる人なんていませんし、状況も自分自身も変化していきます。

だからこそ、「今の自分が何を大切にしているか」を言語化し、その軸をもとに選択を重ねていくことがキャリアを育てることだと思います。

目の前の一歩を積み重ねる人ほど、結果的にブレないキャリアを築いています。

一度きりのプランではなく、『更新し続けるキャリア』という考え方をしてみてください!!

※キャリアプランシートの作り方や、面接での生かし方については「ジョブカードとは?キャリアプランシートを作成する手順や例、面接対策まで解説!」をご覧ください。